« Depuis mi-novembre, un groupe non-mixte meufs gouines trans se réunit chaque semaine. Si la nécessité d’une dynamique féministe sur la ZAD se faisait ressentir depuis de nombreux mois déjà, elle s’est accentuée ces dernières semaines devant l’omniprésence des agressions, propos, comportements sexistes et homophobes (entre autres).

Certaines questions de fond étant remises en cause à chaque réunion, nous, quelques habitantes de la ZAD, avons ressenti le besoin de définir des bases politiques à partir desquelles nous avons envie de nous organiser. Cependant, nous ne prétendons pas avoir le monopole des luttes antisexistes. La constitution de ce groupe n’exclut pas que d’autres dynamiques du même type puissent se former.

Le choix de la non-mixité meufs trans gouines Tout comme nous considérons que dans un rapport de classe les ouvrièrEs ont intérêt à s’organiser sans leur(s) patron(s), nous, meufs gouines trans, choisissons la non-mixité comme outil politique d’organisation. C’est à nous qui faisons/avons fait l’expérience d’être perçues comme femmes de définir nos oppressions, de constituer nos forces et de choisir nos modes d’actions sans la présence des dominants. Nous voulons prendre en compte les constructions sociales genrées, les analyser et voir leurs implications sur nos vies. Si nous les nions, comment participer à leur abolition ?

Féministes ! et en colère ! Nous revendiquons le terme féministe comme position politique, même s’il renvoie à une multitude de pratiques et de discours différents. Pour nous, se dire féministe, c’est s’inscrire dans une histoire de lutte. C’est reconnaître qu’il existe des systèmes d’oppression à combattre à l’échelle de la société. C’est regarder des situations particulières comme étant générées et entretenues par ces systèmes d’oppressions. C’est les analyser à travers cette grille de lecture. Par exemple, il est clair pour nous que dans une discussion sur les violences sexistes, l’histoire d’une meuf qui tape sur un gars n’a pas sa place !!! Que ce terme soit parfois (souvent ?) jugé TROP « violent » ou « extrémiste » nous importe peu. Nous ne nous étonnons pas qu’une lutte remettant en cause les privilèges de la moitié de la population et toute une organisation sociale soit sans cesse critiquée .

Alors ouais, on peut être violentes, parce qu’on est vénères On est vénères parce que la violence, on se la bouffe dans la gueule depuis notre naissance. On est vénères que les formes de sociabilité hétérosexuelle conditionnent tout un tas d’interactions et que plein de meufs soient jugées en fonction de leur valeur sur le marché hétérosexuel. On est vénères de ces ambiances virilistes, de ces viols à répétition (et le viol c’est pas que ce truc spectaculaire de la ruelle sombre par un inconnu, c’est aussi une multitude de cas de non respect du consentement), des violences sexistes. On est vénères de voir toujours les mêmes situations dégueulasses se reproduire dans l’indifférence générale, voire le mépris de celleux qui tentent de les visibiliser ou de s’y opposer. On est vénères que ce soit toujours les opprimées qui se sentent mal. On est vénères et on a aucune raison de se calmer. Et tout comme se faire raisonner lorsqu’on lance de la caillasse sur les flics augmente notre rage, les tentatives pour apaiser notre colère la décuplent.

Contre ce monde et son aéroport… Alors pour nous, s’opposer à ce projet d’aéroport n’est qu’un prétexte pour lutter contre toutes les formes de domination. Celle de l’état et des multinationales qui imposent leurs projets d’aménagement n’en est qu’une parmi d’autres et nous n’acceptons pas qu’elle invisibilise les autres formes d’oppression comme le validisme, le classisme, le racisme, l’homophobie, la transphobie, l’hétérosexisme et bien d’autres. Arrêter ce projet n’aurait rien d’une victoire si c’est pour y faire perdurer les rapports de dominations. … organisons-nous !!! et retrouvons-nous chaque mercredi à 18h à la maison rose pour : lutter pour faire disparaître les ambiances et pratiques sexistes ; inventer des outils pour renforcer nos capacités d’action et de réaction individuelles et collectives ; échanger des positions politiques et des ressentis autour d’une bonne bouffe ; discuter de tout ce qui nous fait envie… »

Sur le site de la ZAD (Zone A Défendre – collectif de lutte contre l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes) < https://zad.nadir.org/spip.php?article1010 > le 08 janvier 2013

“Comme contradiction en procès, le capital est l’unité dynamique que les contradictions de classes et de genres construisent. La contradiction entre femmes et hommes est elle-même une autre contradiction que celle entre prolétariat et capital. Pas de surtravail, sans travail, pas de travail sans population comme principale force productive(1) Là où nous avons exploitation, nous avons la création des catégories femme et homme, leur naturalisation inhérente à l’objet même de leur construction, et par là l’appropriation de toutes les femmes par tous les hommes. La construction simultanée et interdépendante des contradictions de genres et de classes introduit les clivages de chacune de ces catégories dans l’autre. Inextricable, l’expérience est toujours impure. Mais, il ne suffit pas de dire qu’aucune expérience ni aucun sujet n’est purs, comme une constatation, c’est cette « impureté » qu’il faut fouiller et construire dans son intimité.

C’est du surtravail que viennent les hommes et les femmes, leur distinction donc leur contradiction ; c’est du même surtravail que viennent les classes et leur contradiction. L’existence du surtravail, c’est l’existence de deux contradictions. Chacune a dans l’autre non seulement sa condition mais encore ce qui la fait être une contradiction, c’est-à-dire un procès remettant en cause ses propres termes dans leur rapport. Quatre éléments, deux contradictions, une dynamique : celle du capital comme contradiction en procès.

Cette existence conjointe qui fait de chacune une contradiction n’est pas une rencontre ou une somme mais existe pour chaque contradiction dans ses propres termes, dans son « langage ».

Entre le prolétariat et le capital, c’est l’existence même du travail comme force productive (la contradiction entre hommes et femmes) qui est, dans les termes du rapport, ce devenir du rapport conflictuel en contradiction : le travail comme unique mesure et source de la richesse fait que la lutte des classes a pour dynamique et objectif l’abolition des classes, ce qui est le capital comme contradiction en procès.

Entre les hommes et les femmes, c’est l’existence du surtravail et de sa relation au travail nécessaire (la contradiction entre les classes) qui est, dans les termes du rapport, ce devenir du rapport conflictuel en contradiction : le surtravail et sa relation au travail nécessaire font que le conflit entre hommes et femmes a pour dynamique et objectif l’abolition des conditions inhérentes à l’individualité que sont être une femme ou un homme, ce qui est le capital comme contradiction en procès. Autrement dit : cette contradiction entre surtravail et travail nécessaire est celle par laquelle la population comme principale force productive (la distinction de genres) est abolie comme nécessité. La révolution n’est pas « suspendue à l’abolition des genres », car ce n’est pas un hasard si dans tous les moments révolutionnaires les deux contradictions se sont toujours jointes, entrecroisées, confortées et le plus souvent confrontées. »

Roland Simon, dans un texte qui paraîtra dans le numéro 2 de la revue SIC (printemps 2013)

1 – Partir de la reproduction (biologique) et de la place spécifique des femmes dans cette reproduction c’est présupposer comme donné ce qui est le résultat d’un processus social. Le point de départ est ce qui rend cette place spécifique comme construction et différenciation sociale : les modes de production jusqu’à aujourd’hui. Jusqu’au capital inclus où la chose devient contradictoire, la source principale du surtravail est bien sûr le travail ce qui signifie l’augmentation de la population. L’augmentation de la population comme principale force productive n’est pas plus un rapport naturel que n’importe quel autre rapport de production. Mais, posséder un utérus ne signifie pas « faire des enfants », pour passer de l’un à l’autre il faut tout un dispositif social d’appropriation et de mise en situation (de mise en fonction) de « faire des enfants », dispositif par lequel les femmes existent. Posséder un utérus est une caractéristique anatomique et non déjà une distinction, mais « faire des enfants » est une distinction sociale qui fait de la caractéristique anatomique une distinction naturelle. Il est dans l’ordre de cette construction sociale, de ce dispositif de contrainte, de toujours renvoyer ce qui est socialement construit, les femmes, à la biologie. La nécessaire appropriation du surtravail, phénomène purement social (le surtravail ne tient pas à une supposée surproductivité du travail) crée les genres et la pertinence sociale de leur distinction sur un mode sexuel et naturalisé.

La contradiction entre les genres, les luttes spécifiques qu’elle génère dans les formes diverses que prennent les luttes actuelles, ne sont donc ni un facteur secondaire ni des événements annexes, dérivatifs, et encore moins des actions visant à « introduire la division dans l’action unitaire de la classe ». Elles expriment au contraire une dynamique par laquelle se reproduit encore et encore le capital, et qui est structurellement liée, en « co-développement », avec la dynamique contradictoire de constitution des classes et de leurs luttes.

Il n’est plus possible aujourd’hui dans les luttes sociales qui dérivent des rapports sociaux actuels entre le prolétariat indéfiniment segmenté et le capital, tout deux mondialisés, de placer les rapports entre les hommes et les femmes (et la constitution des genres qui en découle) dans une naturalité quasiment indépassable. Si la tendance demeure à devoir le faire, ce ne peut être qu’à l’encontre de la réalité du rapport entre le capital et le travail qui se situe désormais au niveau de la reproduction des classes. Cette reproduction passe dans la sphère privée par l’octroi d’un rôle de 50% de l’humanité, en tant que femmes, consistant à garantir le maintien et le renouvellement de la force de travail (malgré la « libération », toute relative et intégrée dans le contexte de restructuration du capitalisme, des femmes). Or, cette reproduction n’est plus évidente car, si le travail demeure indispensable à la valorisation du capital, la quantité de la force de travail disponible est désormais surnuméraire. C’est la contradiction entre les classes en tant que contradiction entre le capital (capital fixe en tant que moyens de production et productivité en augmentation) et le travail, mais aussi, et simultanément, entre les genres. Les femmes sont en trop mais pourtant toujours indispensables au prolétariat masculin et au capital dans leur rapport. Elles sont en trop à la maison pour le capital, indispensable au travail (source d’emplois précaires, à temps partiel et sous-payés), mais pourtant en même temps indispensables à la maison afin de reproduire la force de travail (employée ou non) des prolétaires mâles, dont l’exploitation de la force de travail demeure la source indispensable à la valorisation du capital. C’est cette contradiction que l’on rencontre dans les luttes spécifiques de femmes au sein des luttes actuelles du prolétariat.

En Égypte, par exemple :

« Maintenant, il y a des femmes et des hommes qui protestent dans les rues, qui filment, publient des blogs et forment des groupes. Ils savent que ce n’est pas une «affaire de famille » qu’il faut cacher et planquer sous le tapis, mais qu’il s’agit de quelque chose qui touche le cœur même du système politique pour lequel ils sont en train de lutter. Ils veulent en finir avec les bandes utilisées au service du pouvoir, avec les forces de police corrompues qui bénéficient d’impunité (ce qui a été proposé dans le cas de l’Inde), avec les harceleurs et violeurs qui jouissent d’immunité quand ils deviennent politiciens et avec tous ceux qui propagent des discours chargeant les femmes qui sont victimes, dès que celles-ci osent montrer leurs visages dans la sphère publique. La honte s’est transformée en colère et le silence a été rompu. Nous devons nous demander pourquoi.[…]

J’affirme qu’un nouveau phénomène entre en jeu que je qualifierai de restauration machiste se produisant à un moment où le patriarcat en place est en train de vaciller et qu’il exige des niveaux de coercition plus élevés et le déploiement d’appareils idéologiques d’Etat plus variés afin d’assurer sa reproduction. Le recours à la violence (ou l’approbation de la violence) ne reflète pas le fonctionnement routinier du patriarcat ou la résurgence du traditionalisme, mais bien la peur que ce patriarcat ne disparaisse en même temps que l’hégémonie de l’idée de la subordination des femmes. Le processus d’islamisation peut essayer de renforcer cette hégémonie, mais comme nous l’avons vu dans le cas de l’Iran, il ne parviendra pas étouffer encore longtemps les revendications des femmes en matière d’égalité et de dignité ni à réprimer leur activisme.

C’est un fait que les dispositions qui avalisent la supériorité de l’homme sur la femme dans l’islam sont en train de tomber en lambeaux du point de vue sociologique. L’image de l’homme subvenant aux besoins de sa famille entre en contradiction avec la multitude de jeunes hommes chômeurs qui, incapables de subvenir à leurs propres besoins, le sont encore plus pour ce qui a trait à la «protection» des femmes contre l’obligation de travailler hors de la maison et contre les risques d’être exposées à (et dans) l’espace public.

Nous assistons actuellement à une profonde crise de la masculinité qui donne lieu à une affirmation plus violente et coercitive des prérogatives masculines dans laquelle les abus contre les femmes peuvent se convertir en un sport sanglant, autant dans les bidonvilles de Soweto que dans les environs des fabriques de Ciudad Juárez [Mexique], les rues de la Nouvelle-Delhi ou les avenues du Caire. Que ces actes de violence se présentent comme des crimes isolés ou qu’ils se produisent sous la bannière de mouvements politico-religieux, les Etats sont inévitablement impliqués. Nous avons pleinement le droit, et même le devoir, de nous tourner vers ceux qui détiennent le pouvoir politique pour leur demander comment, quand et pourquoi ils ont choisi de se convertir en «accessoires» des atrocités misogynes ou en complices des individus, groupes et mouvements qui les commettent. C’est pour cela que les gens sont dans la rue. La question ne se limite plus aux femmes et à leurs corps, mais elle concerne le régime politique lui-même. (Traduction par A l’Encontre) »

D’après le site d’infos À l’encontre < http://alencontre.org/moyenorient/egypte/crainte-et-colere-les-femmes-et-la-violence-post-revolutionnaire.html > le 11 février 2013

La notion de « patriarcat », même si elle demeure opérante afin d’expliquer encore les reliquats des modes de vie antérieurs et leurs effets sur la vie des femmes, est néanmoins de moins en moins efficace lorsqu’il s’agit de comprendre la situation actuelle. Et cette situation est liée à la nécessité, pour le capital dans sa phase actuelle de restructuration (depuis la fin des années 70), à la présence des femmes au sein des deux sphères conjointes mais néanmoins séparées, la sphère privée et la sphère publique. Il y a pour le capital d’une part, la nécessité de maintenir la femme dans la sphère privée (entretien et reproduction de la force de travail, principalement masculine), ce qui est entré en résonance il fut un temps avec l’ancien patriarcat, et d’autre part, la nécessité d’ouvrir la sphère publique aux femmes (besoin de la main-d’oeuvre féminine pour des travaux sous-payés, à mi-temps, et afin d’assurer un complément de revenu aux familles qui ne pourraient sans cela pas faire face aux frais relatifs aux « besoins » des familles dites « modernes », notamment aux crédits de plus en plus présents dans les budgets, cette tendance vers une sous-prolétarisation des femmes étant liée à la contradiction entre les classes mais aussi aux antagonismes apparaissant entre les différentes segmentations du prolétariat, du fait des niveaux inégales de formations). Cette « ouverture » vers la sphère publique ne se fait qu’à la condition de nier son identité de femme et d’entrer en concurrence avec les autres « individus » (hommes et femmes) composant cette sphère. Indispensables en deux lieux à la fois, elles concentrent en elles deux contradictions qui démontrent leur nature conjointe dans le sujet de la femme « moderne » ; être femme et (sous-)prolétaire.

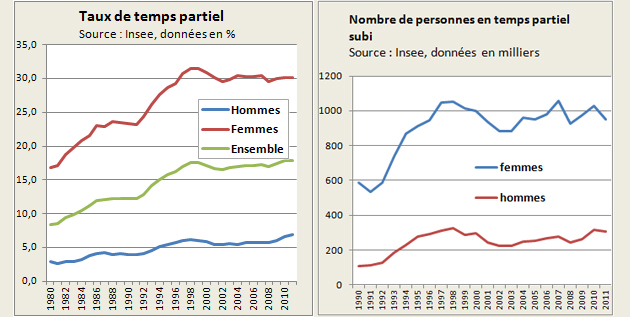

« […] Le temps partiel a pour caractéristique d’être essentiellement féminin : 3,6 des 4,6 millions de postes en temps partiel – soit 80 % de ces emplois – sont occupés par des femmes, proportion quasiment constante depuis 20 ans. Le taux moyen de temps partiel, 18 %, masque le fait que 30 % des femmes et 6,7 % des hommes travaillent en temps partiel. Un écart qui illustre les inégalités entre hommes et femmes qui persistent dans notre société. Très concrètement, les écarts de salaires comme la persistance de déséquilibres dans la prise en charge des tâches domestiques expliquent pour une grande part les différences de taux de temps partiel entre hommes et femmes.

Cette situation a un impact évident en matière de temps partiel subi. Certes le temps partiel est plus souvent subi chez les hommes (33 %) que chez les femmes (26%). Mais compte tenu de leur poids dans l’ensemble des actifs en temps partiel, les femmes représentent les trois quarts des salariés en temps partiel subi. Elles sont près d’un million à être dans ce cas, contre 300 000 hommes.

Entre les femmes, les inégalités sont tout aussi importantes qu’entre hommes et femmes. Plus de la moitié des femmes employées dans les services à domicile et 37 % des employées du commerce sont en temps partiel, contre 12 % des femmes cadres. Une grande partie des travailleurs pauvressont en réalité des femmes en temps partiel. Comme le montre le ministère du travail, le temps partiel subi concerne beaucoup plus souvent les femmes peu qualifiées que les femmes diplômées. La probabilité pour une femme non-diplômée d’être en temps partiel subi plutôt que choisi est 2,5 fois supérieure à celle des femmes qui disposent d’un bac. Pour celles qui ont un diplôme supérieur à bac+2, la même probabilité est deux fois moins élevée. »

D’après Centre d’observation de la société < http://www.observationsociete.fr/l%C3%A9volution-du-temps-partiel > le 31 janvier 2013

Cette « apparition » dans la sphère publique n’est pas une véritable « libération » de la femme, car elle implique de ne plus être femme mais « individu », citoyenne, tout en le restant dans les rapports qui sont ceux qu’elles ont avec les hommes, dans la famille comme dans l’espace publique. Il y a là une double contrainte. Elle doit affirmer son identité de genre pour s’inscrire dans la sphère publique avec sa particularité, son rôle spécifique, sa spécificité « naturelle », tout en s’efforçant par elle-même d’effacer cette identité au sein des rapports sociaux qui sont ceux de cette sphère (rapports de concurrence et de compétitivité liés au travail, rapports au Droit et à l’État, rapports politiques, etc.). Son inscription dans la sphère publique répond à une contradiction constitutive de la dynamique du capital. La femme demeure indispensable, mais pourtant toujours de trop dans une situation où le prolétariat demeure indispensable et pourtant toujours de trop, pour le capital. Le capital a un problème avec les femmes comme il a un problème avec le prolétariat. Et parce que ce sont des rapports que les femmes ont avec les hommes, dans la famille comme dans les lieux de boulot, une rupture est toujours possible dans les moments où apparaît la contradiction et où s’intensifie l’antagonisme latent inhérent à ces rapports (lors des luttes de classes, manifs d’ouvrier-ouvrières, au sein des couples, etc.). Ce sont lors de ces moments de rupture qu’apparaissent les contradictions pour ce qu’elles sont : les éléments d’une dynamique qui construit en permanence les pôles par rapport auxquels se polarisent ces contradictions, hommes, femmes, prolétaires, capitalistes, (et tous ceux qui sont induit par ces quatre éléments constitutifs) et par rapport à laquelle s’émanciper n’est pas une « simple » question de « droits ».

En Argentine :

« […]“Il faut fixer des priorités” nous disaient les hommes, mais lorsque nous discutions de santé ce n’est pas pour réclamer une armoire à pharmacie dans les hangars, nous parlions de choses beaucoup plus essentielles”.

Toujours est-il qu’après la Rencontre de Rosario, les femmes du MTD sont rentrées décidées à aménager leur propre espace. Et ce sont Zulema et Alejandra Giusti qui ont soulevé cette question à la Coordination.

“Lorsque nous avons annoncé que nous voulions participer à la marche du 28 septembre 2003 en tant que MTD Anibal Veron avec comme revendication la santé reproductive, comme cela avait été décidé à Rosario, il y a eu 5 minutes de silence déconcerté. Ensuite ils nous ont dit de faire comme nous voulions, comme si ce que nous demandions n’avait aucune importance” raconte Alejandra. Et Zulema ajoutait : “Ils nous ont demandé si nous voulions agrandir la cuisine”. Ce sont ce genre de remarques, qui ne les ont pas fait rire, qui les ont convaincus qu’il était indispensable de créer un espace pour que les femmes des différents MTD puissent se rencontrer. Et elles y sont finalement parvenues dans ce lieu où il y a des rassemblements tous les 26 du mois pour commémorer le massacre d’Avellaneda du 26 juin 2002, à savoir sur le pont Pueyrredon [pont qui marque la frontière en la ville de Buenos Aires et le « grand Buenos Aires]. Là, les écarts entre les différents quartiers s’estompent, et elles ont repris les veilles sur le pont pour essayer de se faire entendre, d’autant que leur participation datait de bien avant.

Lors de ces assemblées sur l’autoroute, qui suscitent encore l’étonnement parmi les camarades hommes, elles ont voulu aller plus loin, et elles ont proposé une assemblée plénière de femmes qui travaillerait sur une série de questions : Est-ce que tu prends la parole dans les assemblées ? Participes-tu aux instances de décision de ton mouvement ? En quoi te sens-tu agressée en tant que femme ? Sais-tu te protéger dans les relations sexuelles ? As-tu pris les décisions concernant ta maternité ? Penses-tu qu’il soit important qu’il existe un espace pour les femmes à l’intérieur des MTD Anibal Veron ?

Il y avait une série d’appréhensions qui étaient ressenties comme des menaces et qui suffisaient à serrer la gorge avant une prise de parole dans une assemblée ou une réunion : la peur du ridicule, la crainte de fâcher les camarades hommes, de dire quelque chose de travers, la peur qu’on s’aperçoive de combien il reste à apprendre, des jugements à l’emporte-pièce., Mais cela a changé dès qu’il a été possible de se soutenir les unes les autres et de se redonner confiance. Elles ont pu parler de leurs craintes, d’expliquer pourquoi il leur était si facile de participer physiquement aux coupures de routes, aux unités de production et aux ateliers, et si difficile de prendre la parole ou de lancer un cri au ciel pour se faire entendre. C’est ainsi que les corps pouvaient retrouvent leur définition et leurs identités particulières, y compris dans le groupe auquel elles appartenaient.

Depuis la première rencontre de femmes de “la Veron”, jusqu’à la dernière rencontre du 19 novembre, les conclusions arrivaient peu à peu, tombant comme des cailloux au fond d’un étang. Sans surprise, les mêmes phrases revenaient dans les différents groupes : les femmes piqueteras ne prennent pas la parole devant les médias, elles ne sont pas représentées dans les instances des divers groupements, alors qu’elles en constituent une majorité à la base. Personne n’a nié que la rencontre a permis aux femmes de se renforcer, de tisser des liens de complicité et d’élaborer des stratégies pour briser cette peur qui sert à museler les voix.

“Avant la rencontre, nous n’étions pas toutes conscientes que les plaisanteries faciles, comme celle concernant l’agrandissement de la cuisine ou d’autres du même style, qui jaillissent l’air de rien, sont vécues comme des agressions. Ou qu’il est très déplaisant, lors d’une rencontre avec des autorités, par exemple, qu’on ne nous salue pas, nous les femmes”. “C’est comme si nous n’existions pas !” ajoute Andrea.

“C’est vrai, c’est comme si le fait d’être femme t’enlevait le droit d’être saluée” ajoute encore Elsa Basterra.

Monica, une jeune de 21 ans du MTD Almirante Brown, raconte : “Il n’a pas été aussi facile que certaines d’entre nous l’espérions, de parler d’avortement”. Dans les ateliers de Rosario c’était réjouissant de constater que des femmes osaient parler de cette expérience vécue, que personne ne subit de gaîté de coeur, alors qu’auparavant elles n’auraient pas osé en parler, tant elles ressentaient de la honte ou de la culpabilité. Zulema ajoute : “C’est évident qu’il y a des choses qui vont prendre du temps. Par exemple nous n’avons pas encore les moyens de traiter les cas – fréquents – de violences domestiques. Mais on entend les histoires personnelles, et si on n’arrive pas à bien aborder le problème il y en a beaucoup qui vont rester brisées”

Monica ose dire : “Moi je suis partie de la maison parce que mon papa abusait de moi. Nous avons presque toutes des expériences de violence de la part de nos compagnons, de nos pères ou de nos frères. Et souvent ce sont les mêmes qui sont à ton côté lors d’une coupure de route ou d’un affrontement avec la police et qui, lorsqu’ils rentrent à la maison, battent leur femme. Nous voulons que ces thèmes soient abordés par l’organisation, que ce devienne un thème discuté par nous toutes, mais pour cela il faut que nous continuions à nous réunir, pour pouvoir parler d’abord entre nous, car c’est ainsi que nous sommes plus à l’aise, et ensuite il faudra aborder ces questions dans l’ensemble des mouvements.”[…] »

D’après le site RISAL.info < http://risal.collectifs.net/spip.php?article1050 > le 20 juillet 2004, lors du mouvement de lutte des piqueteros(as)

Une chose est sûr : dans le cours des luttes insurrectionnelles, puis dans le cours du processus révolutionnaire, le second n’étant pas mécaniquement issu du premier, les femmes auront tendance à faire naître des luttes qui leur sont spécifiques parce qu’elles vivent directement au quotidien des situations qui sont liées à la contradiction entre les genres, à une dynamique contradictoire qui participe à définir le capital comme dynamique globale en procès. Les exemples, comme ceux qui ont été mentionnés plus haut, sont déjà là pour confirmer cette tendance dans les luttes actuelles.

N’en déplaise à certain(ne)s, cette tendance n’est pas contre-productive ni contre-révolutionnaire vis-à-vis d’un processus d’émancipation des individus des contradictions étant le capital en procès (donc d’un cycle d’abolition des genres comme du capital lui-même et de ses catégories, l’argent, la valeur, le travail, etc.). Elle n’est qu’une expression de l’éclatement des multiples contradictions contenues dans la dynamique composite et contradictoire des classes et des genres et de la conscience de l’élaboration nécessaire de relations humaines non médiées par les catégories du capital qui sont les expressions de ces contradictions.

L’étude de la contradiction des genres est d’autant plus importante pour le mouvement pro-révolutionnaire et communisateur qu’il ne se fait plus principalement par rapport à une critique du patriarcat qui ne saurait être aujourd’hui une grille de lecture cohérente de la situation réelle des femmes dans la spécificité de la société du capital en cours de restructuration « sans fin », et tout bonnement, de l’existence des femmes en tant que pôle d’une contradiction (avec les hommes) qui participe à donner sa dynamique à cette société.

Libertat

Trouvé sur le blog Réalités du communisme

Mise en brochure A4 par les éditions « A l’abordage » sur http://editionsalabordage.noblogs.org/post/2013/06/09/luttes-des-femmes-dans-les-luttes-actuelles/